4月28日から始まった,調査フィールドの異なる4班に分けての植物調査実習(生命・地球環境科学実習I,長谷担当分)が,秋の調査を最後に無事終了しました。各班春,初夏,夏,秋の4回,のべ18日間にわたる実習でしたが,雨による中止・延期なしという奇跡的幸運に恵まれ,最多の班で200種類,少ない班でも150種類くらいの植物を写真に納めることができただろうと思います。植物写真を本格的に撮るのは初めてという学生ばかりでしたが,何事も出発は0からですので,これを機会に積極的に植物観察の機会を設けてほしいと思います。必ずや,見る目が以前とは大きく違っていることでしょう。

今年度の実習の獲得目標は,とにかく多くの植物を観察すること,それをまとめて自分なりの植物図鑑を作ることでした。特に図鑑作りの作業を通して,植物の特徴を知ることができるはずですので,あえて詳しい説明はしませんでした。また,学生に説明できるほどの知識を,この分野の専門家ではない私は十分には持っていませんので,その知識不足部分を図鑑によって補ってもらうことにしました。その点では,テキスト代わりに使った,梅沢俊さんの「新北海道の花」が十分に役立ちました。また,これに記載されていない植物も,Googleですぐに検索できます。これらに助けられ,また天気にも救われて,無事終了できました。しかし,これが私の限界でもあるので,さらに今年の二年生を鍛えるためには専門家の力が必要です。

さて,函館山班の25日と亀田川上流班の26日は,いずれも好天に恵まれ,秋晴れの中の実習でした(上の写真は新中野ダム湖と亀田川上流班の実習風景)。残念ながら,秋の植物は盛りを過ぎていて,種数的には今ひとつもの足りないものがありました。しかし,キク科とタデ科を中心に,秋の開花植物の特徴的なものはとらえることはできたでしょう。函館山では,キク科とタデ科の沢山の植物に混じって,エゾカワラナデシコが随所に咲いていましたが,その中に,北海道では稀なカワラナデシコと思われるものが,一カ所のみで観察できました(右の写真)。その他の植物も,近々「季節のトピックス」で紹介しましょう。函館山は勿論,亀田川上流域も比較的安全に植物の定期的観察実習ができる良いフィールドでした。今回は,いずれも調査地域を一部に限定していましたので,その地域全体に分布している植物の一部しか確認できませんでしたが,それでも私にとっては新規の植物の写真を,沢山撮ることができました。更に地域を拡大して継続的に調査すれば,更に多くの宝物を得ることができそうです。

さて,函館山班の25日と亀田川上流班の26日は,いずれも好天に恵まれ,秋晴れの中の実習でした(上の写真は新中野ダム湖と亀田川上流班の実習風景)。残念ながら,秋の植物は盛りを過ぎていて,種数的には今ひとつもの足りないものがありました。しかし,キク科とタデ科を中心に,秋の開花植物の特徴的なものはとらえることはできたでしょう。函館山では,キク科とタデ科の沢山の植物に混じって,エゾカワラナデシコが随所に咲いていましたが,その中に,北海道では稀なカワラナデシコと思われるものが,一カ所のみで観察できました(右の写真)。その他の植物も,近々「季節のトピックス」で紹介しましょう。函館山は勿論,亀田川上流域も比較的安全に植物の定期的観察実習ができる良いフィールドでした。今回は,いずれも調査地域を一部に限定していましたので,その地域全体に分布している植物の一部しか確認できませんでしたが,それでも私にとっては新規の植物の写真を,沢山撮ることができました。更に地域を拡大して継続的に調査すれば,更に多くの宝物を得ることができそうです。

27日は午前中は見晴公園,午後は大学構内とその周辺での植物観察でした。曇り空でしたが,午前中はまだ降水確率が低く,最終日もどうにか雨に降られずにすみそうでした。見晴公園は開花植物の方は多少寂しい感じでしたが,それでも主要な秋の花を見ることができました。期待していたムラサキシキブの実は,まだ小さく色づくのはさらに時間がかかりそうですが,これからの楽しみの一つです。しかし,残暑が厳しかったこともあり,蚊が大発生していて,学生もだいぶ食われました。若い元気な血を吸って,子孫繁栄というところでしょうか? ちなみに私もおでこをやられました。このフィールドには池や水たまりが複数ありますので,蚊の発生も尋常ではありません。しかし,池の鯉を見るのも楽しみの一つでした。大きな錦鯉が悠然と泳いでいます(左の写真)。最後に,エゾリスをたっぷり見ることもできました。

27日は午前中は見晴公園,午後は大学構内とその周辺での植物観察でした。曇り空でしたが,午前中はまだ降水確率が低く,最終日もどうにか雨に降られずにすみそうでした。見晴公園は開花植物の方は多少寂しい感じでしたが,それでも主要な秋の花を見ることができました。期待していたムラサキシキブの実は,まだ小さく色づくのはさらに時間がかかりそうですが,これからの楽しみの一つです。しかし,残暑が厳しかったこともあり,蚊が大発生していて,学生もだいぶ食われました。若い元気な血を吸って,子孫繁栄というところでしょうか? ちなみに私もおでこをやられました。このフィールドには池や水たまりが複数ありますので,蚊の発生も尋常ではありません。しかし,池の鯉を見るのも楽しみの一つでした。大きな錦鯉が悠然と泳いでいます(左の写真)。最後に,エゾリスをたっぷり見ることもできました。

大学構内は草刈り直後で大部分の植物が刈られており,残念ながら一番貧弱な開花植物数でした。夏のあの賑わいはどこに行ったのかという感じです。昨年度の工事跡に出現した今までに見られなかった植物も,見事に切られてしまい,全く残念な状態でした。キクイモだけが,我が世の秋を謳歌すべく,勢い良く開花しつつあります。例年この時期は二度目のセイヨウタンポポの開花期ですが,猛暑の影響か,ブタナの方に勢いがあるようでした。工事の影響もあるのでしょうが,微妙に例年とは違っているような秋の大学構内でした。

大学構内は草刈り直後で大部分の植物が刈られており,残念ながら一番貧弱な開花植物数でした。夏のあの賑わいはどこに行ったのかという感じです。昨年度の工事跡に出現した今までに見られなかった植物も,見事に切られてしまい,全く残念な状態でした。キクイモだけが,我が世の秋を謳歌すべく,勢い良く開花しつつあります。例年この時期は二度目のセイヨウタンポポの開花期ですが,猛暑の影響か,ブタナの方に勢いがあるようでした。工事の影響もあるのでしょうが,微妙に例年とは違っているような秋の大学構内でした。

一方,大学構内から一歩外に出てみると,今までに見たことがない花を付けている低木を見つけました。調べたところナス科のクコです(右の写真)。薬用植物ですので,誰かが植えたものが逸出したのかもしれません。道内ではかなり珍しい部類に属します。この近くでは,これも市街地ではほとんど見られないヤマノイモが生育していますので,探せばまだまだいろいろと見つかる可能性があるでしょう。次々と興味ある植物が出てきましたが,やがてほどなくすべてが枯れて,長い冬が訪れます。季節はまったなしに過ぎて行きます。特に生命科学分野を志す学生諸君は,このことをしっかりと肝に銘じつつ,そして花咲く春を楽しみに,長い冬を有意義に過ごして下さい。

種植えから3ヶ月以上たち,秋風が吹き始めました。予想よりは少な目ですが,大小様々なヒマワリが咲いています。同じ大輪品種のはずですが,植えた種子の品種や日常の世話の違いにより,個人差は歴然としています。試験やリポートよりも採点しやすい結果ですが,評価は大きさだけではなく,総合的に行いましょう。

多くの学生のヒマワリは高さ1m〜1.5mですが,最高に成長したものは2mを越えています(上の写真左奥)。このヒマワリは,日頃の管理もすぐれていたので,他のヒマワリを圧倒してすくすくと育っていました。一方,途中までは同じように成長していながら,途中の管理が悪くて伸び悩んだもの,倒れたものもあります。結果はシビアに出ますので,学生諸君も教訓にして下さい。後は種子の収穫です。どれだけ採れるでしょうか?

春,初夏,盛夏と3回,すべてのグループで合わせて15回(「大学構内及びその周辺」班は更に二班に分けて実施)に及んだ植物調査実習も,あとは秋の1回を残すのみとなりました。それぞれの班で写真に納めた開花植物の数は,多い班で150種類程度に及んでいるでしょう。秋にも決して少なくない植物が開花していますので,200種類に達する班もあると思います。リポートとしてまとめるのは大変でも,貴重な授業の成果ですので,是非ともこれを財産として,来年度以降増やす努力をしてもらいたいものです。

さて,夏の実習の締めくくりは「函館山」班でした。一週間予報や前日の予報ではかなり厳しい空模様でした。15回目にして初めての降雨中止または延期かと思われましたが,当日は早めに雨雲の切れ目が通過し始め,朝までに雨が上がっていました。しかし,函館山はまだすっぽりと雲に覆われていましたので,出発を二時間遅らせることにしました。この判断が功を奏してか,やがて山頂が見えるまでに天気が回復してきましたので,山頂で昼食をとるべく出発です。今回は,中国からの留学生の徐さんと,私の研究室の瀧澤・松本両君が加わり,総勢10名で二台の車に分乗して函館山を目指しました。山頂に着いた時点では雲に覆われて下界は見えませんでしたが,食事を取り始めてほどなくして雲が切れ,視界が一気に広がりました(下の写真)。山頂にいた観光客も大喜びです。さらに,青空が広がり,真夏の太陽が降り注ぎ始めました。天気予報を覆す奇跡的な天気の回復です。昼食後,蝉が鳴き始めた登山道沿いで調査開始です。その間,ほんの一瞬雨に当たった程度でした。

3回の函館山調査はいずれも標高の高い尾根沿いでした。その環境の影響もあるのでしょうか,本来的にはあまり大きな群落を作らない植物が,ある地域に特にまとまって生えている傾向が目立ちました。その一例がアカソとクサコアカソ(いずれもイラクサ科,左の写真はクサコアカソ)です。後者は標高の相対的に高い登山道沿いに,前者はその下の登山道沿いにまとまって生育しています。いかにも「棲み分けている」ようです。そして,函館山の大きな魅力は,道南の他地域でも稀にしか観察されない植物が,ごく普通に生えていることですが,それについては適宜「季節のトピックス」で紹介しましょう。

3回の函館山調査はいずれも標高の高い尾根沿いでした。その環境の影響もあるのでしょうか,本来的にはあまり大きな群落を作らない植物が,ある地域に特にまとまって生えている傾向が目立ちました。その一例がアカソとクサコアカソ(いずれもイラクサ科,左の写真はクサコアカソ)です。後者は標高の相対的に高い登山道沿いに,前者はその下の登山道沿いにまとまって生育しています。いかにも「棲み分けている」ようです。そして,函館山の大きな魅力は,道南の他地域でも稀にしか観察されない植物が,ごく普通に生えていることですが,それについては適宜「季節のトピックス」で紹介しましょう。

今回は,初めて参加の徐さんと私の研究室の二人が居ましたので,函館山のもう一つの側面=旧帝国陸軍要塞としての側面も,少し時間をかけて観察しました。これが意外な成果をもたらしました。道南でも比較的稀にしか見られないオミナエシ(オミナエシ科)とクサボタン(キンポウゲ科)が,その要塞跡に生育していたのです。築100年を経過して,すっかり自然と一体となっていました。記念に,参加学生一同の写真を撮りました。

今回は,初めて参加の徐さんと私の研究室の二人が居ましたので,函館山のもう一つの側面=旧帝国陸軍要塞としての側面も,少し時間をかけて観察しました。これが意外な成果をもたらしました。道南でも比較的稀にしか見られないオミナエシ(オミナエシ科)とクサボタン(キンポウゲ科)が,その要塞跡に生育していたのです。築100年を経過して,すっかり自然と一体となっていました。記念に,参加学生一同の写真を撮りました。

前二回の調査では,目的地の千畳敷で昼食を兼ねて一時間くらいの休憩を取ったのですが,今回は,再試が待っている学生もいたこともあり,短い休息しか取らずに先を急いだことと暑さの影響もあり,いつもよりは疲れたようです。初めて参加の三人も,結構ハードな行程なので多少驚いていました。徐さんには,「函館山を3倍楽しんでもらいます」と言っていたのですが,同時に「3倍疲れさせてしまった」ようです。しかし,表面的ではない真の函館山の魅力を,知ってもらえたと思います。函館山は自然遺産ではなく,文化遺産をも含む複合遺産であるのです。もっとも,山頂のあちこちにある無粋な電波塔は若干目障りかもしれませんが,これはこれで現代日本の象徴なのでしょうね。

次回は秋が深まる9月下旬です。他の班の学生も同様ですが,最後の花の季節を十分に楽しみながら観察しつつ,来年度へ向けての頭と体と心の準備をしてもらいたいものです。

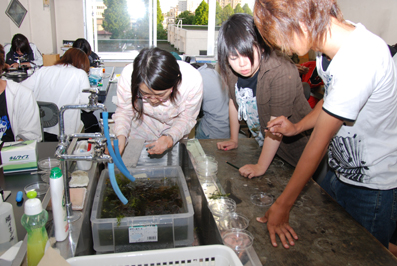

このコーナーでは,新旧両課程の実験・実習風景を紹介する予定でしたが,旧課程(学校教員養成課程理科)の3年生が一人も生物関係の実験・実習を受講しませんので,旧課程では卒論実験・調査風景しか紹介できません。また,これまでは野外実習風景ばかりでしたので,ここではやっと写真を撮りました,今年度最後の新課程2年生用の「生命環境科学実験I」の最終週の実験風景を紹介しましょう。受講生30人で,実験室の収容人数を超えていますが,何とか補助実験台まで出して行ってきました。おかげで若い熱気が実験室に溢れており,暖房をケチっていた4月後半でも,すぐに実験室は暖かくなりました。

このコーナーでは,新旧両課程の実験・実習風景を紹介する予定でしたが,旧課程(学校教員養成課程理科)の3年生が一人も生物関係の実験・実習を受講しませんので,旧課程では卒論実験・調査風景しか紹介できません。また,これまでは野外実習風景ばかりでしたので,ここではやっと写真を撮りました,今年度最後の新課程2年生用の「生命環境科学実験I」の最終週の実験風景を紹介しましょう。受講生30人で,実験室の収容人数を超えていますが,何とか補助実験台まで出して行ってきました。おかげで若い熱気が実験室に溢れており,暖房をケチっていた4月後半でも,すぐに実験室は暖かくなりました。

今回の実験の担当は田中邦明先生です。内容は,水生植物の観察・スケッチとラミネート標本作りでした。大沼の水生生物実験の一部です。私の実験でも,水生生物として海藻を扱いましたが,色素とタンパク質の生化学的分析が中心でした。他は,陸の植物を実験材料としました。淡水の生き物は田中先生の得意分野ですので,ついつい熱が入ってしまい時間オーバーが常態化しています。生き物を扱う場合は途中でやめるわけには行きませんので,これもやむなきかなというところです。私の分野の実験の場合は,集中してできるだけスピーディーに行うことが要求されることが多いので,できれば時間内に終えることができるように,集中力を鍛えてほしいと思うのですが,学生諸君の今の力では,なかなかそこまで要求するのは無理なのかもしれません。

さて,本実験では,最近はほとんど使わなかった解剖顕微鏡(下の写真の実験台上)が役立っています。本来的には実体顕微鏡を使うつもりでしたが,「地球環境科学実験I」用に貸し出したままですので,急遽しまい込んでいたものを使ってもらいました。実体顕微鏡では両目がふさがりスケッチに支障をきたすこともあるので,目的によっては解剖顕微鏡の方が有効に使えることが分かりました。来年度以降も,この古い機器が活躍することでしょう。

前回から二ヶ月近く間が空きましたが,新課程二年生の夏の植物調査実習が始まりました(右の写真は「亀田川上流域」班)。「函館山」班を除いて8月3日までに無事終了しました。のべ,14回にわたる野外での活動でしたが,雨に当たったのは8月3日の一瞬のポツラポツラのみでした。デジカメ撮影主体の実習ですので,雨が大敵です。降れば中止にせざるを得ませんでしたので,奇跡的としか言いようがありません。8月10日の函館山調査と9月下旬に予定している秋の植物調査が,このまま好天のままに終了してくれることを期待しましょう。

前回から二ヶ月近く間が空きましたが,新課程二年生の夏の植物調査実習が始まりました(右の写真は「亀田川上流域」班)。「函館山」班を除いて8月3日までに無事終了しました。のべ,14回にわたる野外での活動でしたが,雨に当たったのは8月3日の一瞬のポツラポツラのみでした。デジカメ撮影主体の実習ですので,雨が大敵です。降れば中止にせざるを得ませんでしたので,奇跡的としか言いようがありません。8月10日の函館山調査と9月下旬に予定している秋の植物調査が,このまま好天のままに終了してくれることを期待しましょう。

「大学構内とその周辺」班は,さらに二班に分かれての実習でした。開花植物の種数が一年中で最も多い時期ですので,60種(前回とのダブりを含めて)を目標に調査しましたが,見事目標達成です。学生は,リポートの負担を考えて若干うんざり気味でしたが,これも勉強です。量をこなせば必ずや質的転換が来ます。同時に,市街地に位置する本学でもこれだけの植物が咲いているのだということを実感してもらえれば,一石二鳥です(「学内を飾る花」参照)。ちなみに,この60種という数は,続く二つの班で確認した開花植物種数を上回りました。もっとも,両班とも,市街地に普通に見られる植物は,特に目立つものを除いては除外しましたので,それらを合わせるとどっこいどっこいか,多かったかもしれません。

さて,郊外の山中がフィールドの「亀田川上流域」班は,8月1日の午後に出かけました。北海道の夏の野山で断然目立つノリウツギ(サビタ:左の写真)が満開になりつつある深緑の中,調査開始です。前回との大きな様変わりに,まずは季節の確実な進行を実感したようです。開花植物は大きく変わっており,前回との共通種は道ばたの帰化植物を除いてありませんでした。亀田川は大雨の影響で増水して若干濁っていましたが,それでもマイナスイオン満点の清流ですので,学生もしばし暑さを忘れて楽しんでいました。道ばたの水たまりでザリガニを見つけた学生もいました。いずれ近々,代表的な植物を「季節のトピックス」で紹介しましょう。

さて,郊外の山中がフィールドの「亀田川上流域」班は,8月1日の午後に出かけました。北海道の夏の野山で断然目立つノリウツギ(サビタ:左の写真)が満開になりつつある深緑の中,調査開始です。前回との大きな様変わりに,まずは季節の確実な進行を実感したようです。開花植物は大きく変わっており,前回との共通種は道ばたの帰化植物を除いてありませんでした。亀田川は大雨の影響で増水して若干濁っていましたが,それでもマイナスイオン満点の清流ですので,学生もしばし暑さを忘れて楽しんでいました。道ばたの水たまりでザリガニを見つけた学生もいました。いずれ近々,代表的な植物を「季節のトピックス」で紹介しましょう。

8月3日は「見晴公園」班の実習です。接近する台風5号の影響もあり,湿った南風が強く吹いて天気予報では降水確率が高くでました。しかし,奇跡的に薄曇り状態が最後まで持続し,予定通り調査を終えることが出来ました。この調査地は公園ですが,亀田山地の自然植生をとどめている地域もあります。そのためか,エゾリスが2箇所でみんなを迎えてくれました(右の写真)。真夏ですので,まだあの特徴的な耳の長い房毛は生えていませんでした。学生は,植物そっちのけで写真を撮っていました。下の池の周辺ではトンボが飛び,蝉の抜け殻が無数に散乱し,蝶も舞って昆虫相の豊富さを予想させます。ここにはホタルもいます。今建設中の「緑のセンター」が完成したならば,そこを拠点として,総合的な生き物観察実習の場にしたいものです。もっとも,私には動物の実習指導は出来ませんので,その方面の専門家の協力が必要ですが。

8月3日は「見晴公園」班の実習です。接近する台風5号の影響もあり,湿った南風が強く吹いて天気予報では降水確率が高くでました。しかし,奇跡的に薄曇り状態が最後まで持続し,予定通り調査を終えることが出来ました。この調査地は公園ですが,亀田山地の自然植生をとどめている地域もあります。そのためか,エゾリスが2箇所でみんなを迎えてくれました(右の写真)。真夏ですので,まだあの特徴的な耳の長い房毛は生えていませんでした。学生は,植物そっちのけで写真を撮っていました。下の池の周辺ではトンボが飛び,蝉の抜け殻が無数に散乱し,蝶も舞って昆虫相の豊富さを予想させます。ここにはホタルもいます。今建設中の「緑のセンター」が完成したならば,そこを拠点として,総合的な生き物観察実習の場にしたいものです。もっとも,私には動物の実習指導は出来ませんので,その方面の専門家の協力が必要ですが。

函館校には,釧路校における釧路湿原や知床半島,旭川校における大雪山のように,研究・教育の対象となる国内的・国際的に名の通ったフィールドはありません。しかし,日本海,太平洋,そして津軽海峡という性質の異なる3つの海に囲まれているために,地域による気候的差異が大きく,また,その海に山がすぐに迫っている急峻で多様な地形,二つの活火山や大沼湖,そして広い海岸湿地など,決して広くはない地域に,コンパクトに特徴的なフィールドが近接して多数存在している,世界的にも稀なフィールド天国です。更に,植生的にも冷温帯性と亜寒帯性の植物が混在する大きな多様性を示しており,専門家が注目するフィールドでもあります。客観的に見るならば,道南は,自然フィールド教育の面からは,非常に恵まれた立地条件にあるのです。しかし,このような認識を持っている人は道南では稀でしょうし,勿論学生諸君にはそのような認識は全くないでしょう。

函館校には,釧路校における釧路湿原や知床半島,旭川校における大雪山のように,研究・教育の対象となる国内的・国際的に名の通ったフィールドはありません。しかし,日本海,太平洋,そして津軽海峡という性質の異なる3つの海に囲まれているために,地域による気候的差異が大きく,また,その海に山がすぐに迫っている急峻で多様な地形,二つの活火山や大沼湖,そして広い海岸湿地など,決して広くはない地域に,コンパクトに特徴的なフィールドが近接して多数存在している,世界的にも稀なフィールド天国です。更に,植生的にも冷温帯性と亜寒帯性の植物が混在する大きな多様性を示しており,専門家が注目するフィールドでもあります。客観的に見るならば,道南は,自然フィールド教育の面からは,非常に恵まれた立地条件にあるのです。しかし,このような認識を持っている人は道南では稀でしょうし,勿論学生諸君にはそのような認識は全くないでしょう。

さて,私自身は,メインの研究は実験室で行っていますが,このような特徴的なフィールドを対象とした研究も,他大学の研究者の協力・援助を受けながら続けています(「研究紹介」参照)。今年度は,4年生の松本君(右の写真左)がこの道南のフィールドを生かす卒論テーマで研究を行っており,先月は日本海側に実験材料となる植物の生育地調査に行きました。今回は,太平洋側のフィールドで同様に生育地調査を行い,分布・成長状態を確認しましたが,残念ながら開花にはまだ時間がありそうな植物ばかりでした(下の写真は,順にホツツジとムラサキシキブ:松本君撮影)。この調査に,中国からの留学生の徐さんが同行しました(右の写真中央)ので,開花植物の端境期の山だけではなく,道南特有の多様な自然を見てもらおうと,活火山恵山と柱状節理がみごとな日浦海岸でも,植物観察を行いました(「季節のトピックス」参照)。恵山は霧で視界が悪かったものの,高山植物の群落を見ながら噴火口まで行き,噴気孔を見て「生きている山」を実感しました。また,日浦海岸では3,4カ所で植物と海岸の絶景の観察を行いました。

狭い国土の日本の中でも,わずか半日足らずで天然ブナ林の残る山岳地帯,フィトンチッド一杯の渓流沿いの自然林,活火山の高山植物群落と噴火口,そして柱状節理がみごとな海岸の断崖絶壁を堪能できる地域は,ごく稀でしょう(下の写真)。徐さんは勿論楽しんでくれましたが,函館在住4年目の松本君にとっても初めての経験だったようです。まさに,函館山だけではなく,全国に誇れる自然の宝物が身近に沢山存在しますので,これを目玉として全国に売り出し,かつ教育・研究に活用することにより,新設環境科学専攻は永遠の命を与えられるでしょう(特定の分野のみかもしれませんが)。もっとも,魂を吹き込むためには,私たち教員の研究・教育両面での努力,そして学生諸君がもっと意欲的にこれらの自然に関心を示すことが必要でしょう。是非とも徐さんから学んで欲しいものです。

新課程二年生の実習には,圃場を用いてのヒマワリ栽培実習を加えました。まずは草ぼうぼうの硬い土を耕すところから開始しました。一番苦労したのはこの段階でしょう。幸か不幸か例年にない好天と高温に恵まれ,発芽も順調のようでしたが,乾燥すると固くなる粘土質の土壌ですので,耕し方とその後の世話で,写真のようにかなり個人差がついているようです。もっとも植えた種にもよるのでしょうが,真夏の開花期までに,この差を挽回できるでしょうか?一足早く始めた,卒論実験用のヒマワリもすくすく育っていますが,こちらは大事な実験材料ですので失敗は許されませんので,真剣です。

新課程二年生の実習には,圃場を用いてのヒマワリ栽培実習を加えました。まずは草ぼうぼうの硬い土を耕すところから開始しました。一番苦労したのはこの段階でしょう。幸か不幸か例年にない好天と高温に恵まれ,発芽も順調のようでしたが,乾燥すると固くなる粘土質の土壌ですので,耕し方とその後の世話で,写真のようにかなり個人差がついているようです。もっとも植えた種にもよるのでしょうが,真夏の開花期までに,この差を挽回できるでしょうか?一足早く始めた,卒論実験用のヒマワリもすくすく育っていますが,こちらは大事な実験材料ですので失敗は許されませんので,真剣です。

今年度は,1mx2.5mの土地を30名の学生に与え,その中に畝を1,2本作り,その一本には大輪ヒマワリを植えて育てることを課題としました。あとは何を植えても(あるいはヒマワリのみでも)良いということにしたので,トマトや他の野菜を植えた学生もいます。ヒマワリよりも他の植えた植物の方が勢いが良い学生もいますので,今後の採点をどうするか頭を悩ませそうです。うまく育たなかったとしても,努力の跡が認められれば,それなりに評価したいと思っています。

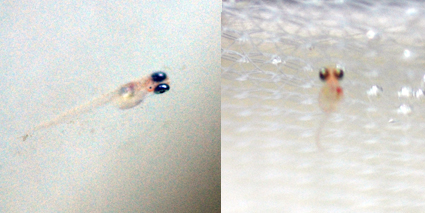

さて,今年度は,メダカの発生の観察も行う予定にしていました。しかし,思ったよりも雌メダカの数が少なかったことと,良いメダカを買い足すことが出来なかったことで,今年度は,来年度用に増やすことに専念することにしました。やっと昨日最初の孵化を確認しました(写真)。これからどんどん孵化してくれることを期待しましょう。

さて,今年度は,メダカの発生の観察も行う予定にしていました。しかし,思ったよりも雌メダカの数が少なかったことと,良いメダカを買い足すことが出来なかったことで,今年度は,来年度用に増やすことに専念することにしました。やっと昨日最初の孵化を確認しました(写真)。これからどんどん孵化してくれることを期待しましょう。

それにしても,30名に観察させる分の材料を得るのは,大変なことです。来年度は,今年実験を受けられなかった他分野の学生がさらに最低20名は加わるでしょうから,ますます大変です。新3年生の実験課題としても位置づけ,一緒に新2年生用の実験教材確保に当たらせようと思っています。その方が,3年生の勉強にもなるでしょう。そのためには,鍛えなければなりませんね。

5月28日の「学内及び周辺」班の調査から,植物調査実習の第二弾が開始しました。6月1日は午前中は「亀田川上流班」(松倉川中流域班から変更,「季節のトピックス」参照),午後は「学内及び周辺」班の別グループ,そして6月2日は「見晴公園」班の再始動です。いずれも好天に恵まれました。6月9日は函館山の調査(「季節のトピックス」参照)ですが,長期予報ではまずまずの天気のようです。このような調査は,天気に大きく左右されますので,取りあえずは良いスタートと言えましょう。幸いなことに,雨男・雨女は今年はいないようです。いずれその際に撮った写真の中から,興味あるものを「季節のトピックス」で取り上げましょう。

さて,6月2日の見晴公園班の実習には,中国天津外国語学院からの留学生の徐さんが参加しました。日本の植物に大変興味があるということで,宮田先生に紹介されました。車に一名余裕があったこの班に,早速参加して頂きました。若いというのは良いことです。この班は男子学生ばかりでしたが,すぐにうち解けて思わぬ国際交流に花が咲きました。しかし,思わぬことはこのことだけではありません。まず,私たちを出迎えたのはハナイカダでした。すでに徐さんには,こんな植物もあるということで,ハナイカダを大学で紹介していましたが,まさか実物にすぐにお目にかかれるとは,予想だにしませんでした。

さて,6月2日の見晴公園班の実習には,中国天津外国語学院からの留学生の徐さんが参加しました。日本の植物に大変興味があるということで,宮田先生に紹介されました。車に一名余裕があったこの班に,早速参加して頂きました。若いというのは良いことです。この班は男子学生ばかりでしたが,すぐにうち解けて思わぬ国際交流に花が咲きました。しかし,思わぬことはこのことだけではありません。まず,私たちを出迎えたのはハナイカダでした。すでに徐さんには,こんな植物もあるということで,ハナイカダを大学で紹介していましたが,まさか実物にすぐにお目にかかれるとは,予想だにしませんでした。

さらに上に登り,香雪園 部分に入ったとたん,次に目の前に出現したのはエゾタンポポでした。徐さんも早速シャッターを切りました。これも全く予想外でした。すぐそばにセイヨウタンポポが沢山咲いている中で,数株逞しく生育していました。学生達も,思ったよりも大きくて逞しそうなその姿に,感激していました。

部分に入ったとたん,次に目の前に出現したのはエゾタンポポでした。徐さんも早速シャッターを切りました。これも全く予想外でした。すぐそばにセイヨウタンポポが沢山咲いている中で,数株逞しく生育していました。学生達も,思ったよりも大きくて逞しそうなその姿に,感激していました。

香雪園はツツジが満開で,またボタンも見事に咲いていました。さらに,公開したばかりの茶室がある園亭の見学もでき,徐さんも日本庭園の風情に触れることが出来ました。また,園亭では,市民と学生との交流もあり,これも思わぬことでした。見晴公園は,庭園として自然林部分も含めて保護されてきたためか,道南に良く見られる数多くの植物が,コンパクトにまとまって生育しています。人工的な和風庭園の美と,自然の美が一体となっている見晴公園です。これからの調査が楽しみです。また,秋の紅葉も見事でしょう。(写真の植物は,順にハナイカダの雄株とエゾタンポポ。徐さんの顔が分からないのは,個人情報保護のためではなく,たまたま帽子で隠れただけです。)

曇り空ながら珍しく風が穏やかな土曜日,いよいよ函館山の尾根沿いでの植物観察実習が始まりました。今年度は山頂から尾根沿いをターゲットとしたので,寒さのために開花植物も少ないだろうと予想し,他の班より二週間遅れでスタートです。第2砲台跡近くのツツジ山駐車場に車をとめ,入江山経由で林道沿いに千畳敷をめざし,帰りは旧登山道と一部重複するツツジ山駐車場を目指す山道を利用することにしました。まず出迎えてくれたのは,ヒメカンスゲ,キジムシロそしてタチツボスミレであり,特にタチツボスミレは随所で比較的大きな群落を作っていました。まだ寂しい季節かなと思ったら,次から次へと柳が出てきました。同定が難しい仲間ですが4種類何とか決めました。カヤツリグサ科の植物も予想以上に多そうですし,イネ科も早速分からないものが出てきました。ナデシコ科,アブラナ科でも同様です。これは,私にとっても大変な実習になりそうです。しかし,シラネアオイ,ヒトリシズカと今の時期を代表する山の花が次々と出てくるとほっとします。

曇り空ながら珍しく風が穏やかな土曜日,いよいよ函館山の尾根沿いでの植物観察実習が始まりました。今年度は山頂から尾根沿いをターゲットとしたので,寒さのために開花植物も少ないだろうと予想し,他の班より二週間遅れでスタートです。第2砲台跡近くのツツジ山駐車場に車をとめ,入江山経由で林道沿いに千畳敷をめざし,帰りは旧登山道と一部重複するツツジ山駐車場を目指す山道を利用することにしました。まず出迎えてくれたのは,ヒメカンスゲ,キジムシロそしてタチツボスミレであり,特にタチツボスミレは随所で比較的大きな群落を作っていました。まだ寂しい季節かなと思ったら,次から次へと柳が出てきました。同定が難しい仲間ですが4種類何とか決めました。カヤツリグサ科の植物も予想以上に多そうですし,イネ科も早速分からないものが出てきました。ナデシコ科,アブラナ科でも同様です。これは,私にとっても大変な実習になりそうです。しかし,シラネアオイ,ヒトリシズカと今の時期を代表する山の花が次々と出てくるとほっとします。

千畳敷周辺も色々な花が咲いていました。ラン科の植物も多そうで,早速ノビネチドリを見つけました。帰りは,旧登山道側の山道に入ったのですが,途中で下がりすぎるのではないかと不安になり,結局はもと来た道に戻って往路と同じ行程で帰りました。しかし,登山道沿いは,函館山を代表するコジマエンレイソウ(写真),オオバナノエンレイソウを始めとして,極めて多種類の花が咲き誇っていました。これからが本当に楽しみですが,同時に,こちらの勉強の必要性を痛感しました。学生諸君のみならず,私自身も鍛えられそうですが,今まで写真に納めていなかった植物を,一気に10種類くらい付け加えました。大きな収穫があった実習初日でした。(「季節のトピックス」参照)

穏やかな春の日差しの中,「大学構内及び周辺班」も始動しました。生物学実験では毎年学内植物の採集を行ってきましたが,秋までの定期調査を実験・実習に組んだのは初めてです。調査し尽くされたと思っていても,毎年新しい発見がある大学構内です。消える植物もあれば,新たに出現する植物もありますが,しぶとく毎年頑張っている植物も多くあります。

穏やかな春の日差しの中,「大学構内及び周辺班」も始動しました。生物学実験では毎年学内植物の採集を行ってきましたが,秋までの定期調査を実験・実習に組んだのは初めてです。調査し尽くされたと思っていても,毎年新しい発見がある大学構内です。消える植物もあれば,新たに出現する植物もありますが,しぶとく毎年頑張っている植物も多くあります。

今の時期は,ハコベ,オオイヌノフグリそしてセイヨウタンポポの天下です。随所に比較的大規模な群落を作っていました。さらに,南門近くの内外では,ヒメオドリコソウが驚くくらいに増えていました。種子繁殖の二年草ですので,種子が飛び散ったとしか思えませんが,環境が見事に合ったのでしょうか。今年は,22の瞳が光っていますので,大発見を期待したいものです。

ヒメオドリコソウの群落

ヒメオドリコソウの群落

風は強かったものの好天に恵まれて,幸先良い野外実習(生命・地球環境科学実習I)のスタートです。環境科学専攻(生命・地球環境科学分野)2年生の,初めての野外での植物観察実習です。 午前の班は見晴公園に行きました。全園植物採集禁止ですので,デジカメ撮影が中心の実習です。人手が加わった都市公園とはいえ,自然林を含む変化に富む環境に様々な植物が成育していることが期待されます。期待通りカタクリが見頃でした。このような実習は始めての学生がほとんどでしたので,最初は今一つのノリでしたが,春一番に咲く「エフェメラル」たちの魅力を感じたのか,終わるころにはそれなりの目になっていました。

午前の班は見晴公園に行きました。全園植物採集禁止ですので,デジカメ撮影が中心の実習です。人手が加わった都市公園とはいえ,自然林を含む変化に富む環境に様々な植物が成育していることが期待されます。期待通りカタクリが見頃でした。このような実習は始めての学生がほとんどでしたので,最初は今一つのノリでしたが,春一番に咲く「エフェメラル」たちの魅力を感じたのか,終わるころにはそれなりの目になっていました。

午後は,さらにその奥の松倉川中流の水道局取水場近くで,別の班の実習です。笹が多くて,思った程は春の植物たちの群落はありませんでしたが,それでも笹がない場所のあちこちに,小規模の見事な群落がありました。フクジュソウはもう終わりですが,カタクリの群落なみにまとまって生えている場所もありました。ミズバショウも見事です。また,途中にはエゾエンゴサクも綺麗に咲いていたり,青紫の色が非常に鮮やかなキクザキイチゲもまとまって生えている場所もありました。(「季節のトピックス」参照)

今年は,すべての班で デジカメ撮影で植物を知ってもらうことにしました。定期調査を続けるならば,秋までに100種類以上の植物の写真を撮ることができるでしょう。それに解説を加えれば,自分の図鑑が出来ます。授業の成果として,形あるものを残せると思いますが,たぶん,写真はピンぼけ,手ぶれ等,失敗も多いでしょう。それはそれでも良いですから,工夫をこらしたオリジナル図鑑に仕上げて下さい。

デジカメ撮影で植物を知ってもらうことにしました。定期調査を続けるならば,秋までに100種類以上の植物の写真を撮ることができるでしょう。それに解説を加えれば,自分の図鑑が出来ます。授業の成果として,形あるものを残せると思いますが,たぶん,写真はピンぼけ,手ぶれ等,失敗も多いでしょう。それはそれでも良いですから,工夫をこらしたオリジナル図鑑に仕上げて下さい。

(挿入した植物の写真は,順にカタクリとエゾエンゴサク)